「指示されないと動けないスタッフ」に困っていませんか?

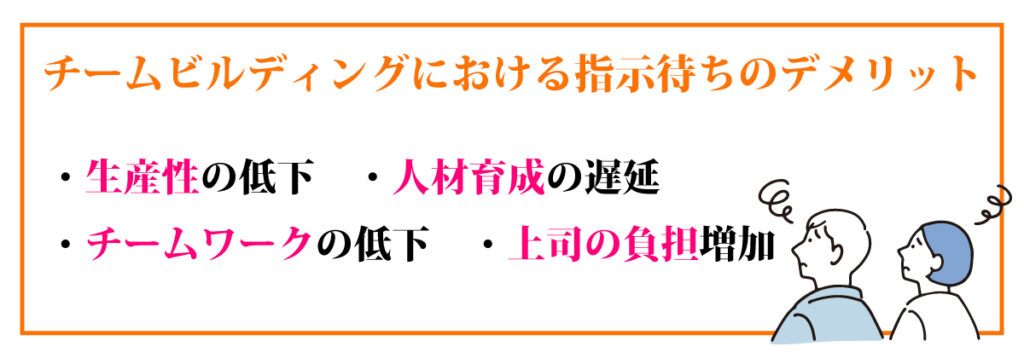

医院運営において、チーム全体の自律性を高めることは極めて重要です。しかし現場では「言われたことはやるけれど、それ以上のことは自分から動かない」スタッフが一定数存在します。このような「指示待ちタイプ」のメンバーは、チームビルディングの過程でどう扱うかがポイントとなります。

「指示待ち」は“やる気がない”のではない

多くのリーダーが「もっと主体的に動いてほしい」と願う一方で、指示待ちのスタッフを「やる気がない」と決めつけてしまう場面もあります。しかし、指示を待つ背景には必ず理由があります。

- 以前、提案した内容を否定された経験がある

- 動いても評価されなかった

- 間違ったときの責任を問われるのが怖い

- 「余計なことをするな」と言われたことがある

こうした経験を持つスタッフは「動かない」のではなく「動けない」のです。行動をためらう心理的ブレーキを取り除くことが、チーム全体の生産性向上につながります。

「動けるようになる」ための支援がチームビルディング

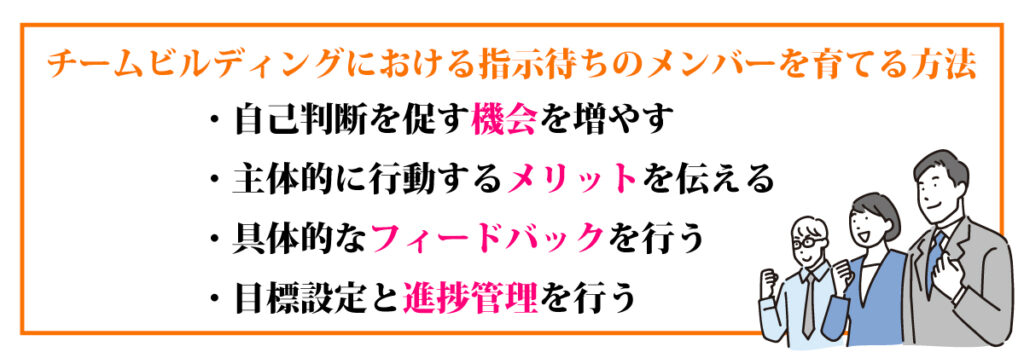

チームビルディングの本質は「組織力の底上げ」です。特定のスタッフに依存せず、全体としてパフォーマンスを高めていくためには「動けない人が動けるようになる」プロセスを設計することが重要です。

- 成功体験を積ませる

- 小さな決定を任せる

- 行動した結果を承認する

- 「安心して動ける空気」を整える

チーム内でのこうした積み重ねが、次第に「自ら考え動く人材」へと変化を促します。

院長・リーダーの言葉が「きっかけ」になる

一歩踏み出せないスタッフに対しては、院長やリーダーの一言が大きな影響を与えます。たとえば次のような言葉が有効です。

- 「あなたの判断でやっていいよ」

- 「今回やってくれたこと、すごく助かった」

- 「次は〇〇さんに任せようと思ってる」

これらの言葉は「信頼されている」「期待されている」という安心感につながり、自発的な行動を引き出すトリガーとなります。

組織力を高めるには「動けないスタッフ」に目を向けること。

自律的に動ける人材ばかりを集めることは現実的ではありません。今いるスタッフの力をどう引き出すか。そこにリーダーとしての真価が問われます。

グロースビジョンでは読み物として得た知見を、実際の医院改善に活かすための【無料ツール・サポート】をご用意しています。

先生の大切な1歩を支援します。お気軽にどうぞ。

接遇5原則チェックシート

接遇の基準をシンプルに可視化。

院内研修や個別指導に活用

満足度調査ツール 半年無料

満足度と改善点を数値化できる

E-Pサーベイが半年無料

BSCチェックリスト

医業収入UPの戦略マップづくりに

無料でも75%公開してます